Клиентам

Вентиляция, аспирация, кондиционирование

Заказать звонок

Оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним.

У вас такая же проблема?

Опишите вашу задачу, прикрепите при необходимости файлы. Оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним.

Оставьте своё резюме

Напишите Вашу контактную информацию и прикрепите своё резюме.

У вас такая же проблема?

Опишите вашу задачу, прикрепите при необходимости файлы. Оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним.

Энергоэффективные системы климатизации

чистых комнат промышленных предприятий

чистых комнат промышленных предприятий

Стоимость оборудования завода по производству полупроводников может превышать 500 млн $, а ежегодные затраты на энергоснабжение этого завода могут превышать 10 млн $.

Крупнейший производитель полупроводниковых устройств — компания «Intel» — разработала стратегию повышения энергоэффективности систем климатизации на промышленном предприятии.

В настоящей статье приводятся примеры новых систем климатизации чистых комнат завода полупроводников.

Некоторые из рассматриваемых идей применимы в сходных условиях и в других отраслях промышленности (однако, безусловно, специалисты в каждой конкретной отрасли должны проводить свой собственный экономический анализ).

Крупнейший производитель полупроводниковых устройств — компания «Intel» — разработала стратегию повышения энергоэффективности систем климатизации на промышленном предприятии.

В настоящей статье приводятся примеры новых систем климатизации чистых комнат завода полупроводников.

Некоторые из рассматриваемых идей применимы в сходных условиях и в других отраслях промышленности (однако, безусловно, специалисты в каждой конкретной отрасли должны проводить свой собственный экономический анализ).

Стратегии двойного выигрыша

Ниже представлены практические действия, обеспечивающие снижение общих затрат на энергоснабжение, капитальных затрат, а также уменьшение потребления энергии систем климатизации:

• Утилизация теплоты из конденсаторного контура чиллера, применяемая, в сущности, при любых требованиях к системе отопления (рассматривается ниже).

• Использование увлажнителя, распыляемого под высоким давлением, вместо увлажнителя, распыляемого под низким давлением (рассматривается ниже).

• Сокращение площади чистых комнат с притоком очищенного воздуха. Уменьшение удельного расхода воздуха в инструментальных отсеках с 0,46 м3/с и 100 % (на самом деле 50 % от площади всей чистой комнаты, поскольку инструментальные отсеки с подаваемым отдельно очищенным воздухом занимают в общей сложности 50 % всей площади чистой комнаты; остальную площадь занимают служебные зоны, в которые очищенный воздух не подается) до 0,37 м3/с и 33 % соответственно (предполагается равномерное распределение нисходящего потока очищенного воздуха). Здесь удельный расход вычисляется измерением расхода на фильтре и делением этого значения на «номинальную» площадь поверхности фильтра, например: 0,27 м3/с / 0,74 м2 = 0,37 м3/с. Фактическое сокращение расхода воздуха для этого примера составляет 47 %.

• Сокращение удельного расхода воздуха в змеевиках высокого давления и фильтрах установок обработки наружного воздуха. Расчетный расход был уменьшен с 2,5 до 2,2 м3/с. Снижение удельного расхода воздуха было получено благодаря достигнутой оптимизации себестоимости по отношению к показателю экономии энергии. Мы не могли оправдать снижение удельного расхода ниже 2,2 м3/с, поскольку капитальные затраты растут быстрее, чем снижение потребления энергии и эксплуатационные затраты.

• Уменьшение расхода приточного воздуха (0,0005 м3/[с•м2]) в обычной зоне низкой опасности (площадь зоны 18 600 м2). Такое значение было согласовано с местными законодательными органами при условии, что при необходимости возможно мгновенное увеличение расхода вытяжного воздуха до 0,005 м3/(с•м2). Такой результат был достигнут следующими действиями:

- установкой равномерно распределенных заслонок систем кондиционирования воздуха в минимальное положение;

- резким снижением скорости нескольких вытяжных вентиляторов с регулируемой скоростью вращения;

- отключением других вентиляторов для обеспечения пониженного расхода приточного воздуха. При необходимости для ручного переключения системы в режим максимальной вытяжки применяется система управления оборудованием.

• Улучшение смешивания приточного воздуха, поступающего с расходом 227 м3/с, с рециркуляционным воздухом из чистой комнаты, подаваемым для смешения с расходом 2 243 м3/с, для уменьшения затрат энергии на подогрев воздуха. Улучшение смешивания осуществляется при подаче кондиционированного воздуха непосредственно над 10-ю вертикальными шахтами рециркуляционного воздуха. Это позволяет сэкономить энергию, необходимую для подогрева приточного воздуха на 2,8 °С, по сравнению с более ранним разработками, в которых приточный воздух равномерно распределялся по впускным отверстиям всех установок обработки рециркуляционного воздуха. При выводе оборудования на полную мощность температуру кондиционированного воздуха можно будет еще больше понизить.

• Применение режима с переменным расходом для насосов подачи воды в конденсатор и вторичной воды для охлаждения и отопления. Работа вентиляторов градирен в режиме переменной скорости.

• Комбинация в одной системе одного ротационного винтового компрессора и нескольких центробежных компрессоров для нейтрализации ограничений режима работы центробежных компрессоров с пониженной нагрузкой. В этом примере винтовой компрессор обеспечивает расход 1,652 м3/с, а каждый из центробежных компрессоров — 2,124 м3/с. Ротационные винтовые компрессоры работают в режиме «нагрузка/разгрузка», но имеют повышенное потребление энергии при пониженной нагрузке (около 20 % полной нагрузки). Центробежные воздушные компрессоры, с другой стороны, работают при пониженной нагрузке в режиме, близком к линейному, но имеют довольно ограниченную производительность в таком режиме (около 15 % от максимальной) перед вынужденным «сбросом» воздуха для предотвращения перегрузки компрессора. Используя преимущества компрессоров обоих типов, мы начинаем работу с винтовым компрессором, а центробежный компрессор подключаем только тогда, когда можем использовать большую часть его производительности, за исключением случаев, когда на первом месте стоит задача обеспечения оптимальных рабочих характеристик этого компрессора. Как только нагрузка превышает возможности центробежного компрессора, мы вновь подключаем винтовой компрессор. В этом примере винтовой компрессор обеспечивает производительность, эквивалентную 7 м3/ч на л. с., в то время как производительность центробежного компрессора характеризуется величиной 7 м3/ч на л. с. Мы не используем центробежный компрессор в режиме «нагрузка/разгрузка».

• Утилизация теплоты из конденсаторного контура чиллера, применяемая, в сущности, при любых требованиях к системе отопления (рассматривается ниже).

• Использование увлажнителя, распыляемого под высоким давлением, вместо увлажнителя, распыляемого под низким давлением (рассматривается ниже).

• Сокращение площади чистых комнат с притоком очищенного воздуха. Уменьшение удельного расхода воздуха в инструментальных отсеках с 0,46 м3/с и 100 % (на самом деле 50 % от площади всей чистой комнаты, поскольку инструментальные отсеки с подаваемым отдельно очищенным воздухом занимают в общей сложности 50 % всей площади чистой комнаты; остальную площадь занимают служебные зоны, в которые очищенный воздух не подается) до 0,37 м3/с и 33 % соответственно (предполагается равномерное распределение нисходящего потока очищенного воздуха). Здесь удельный расход вычисляется измерением расхода на фильтре и делением этого значения на «номинальную» площадь поверхности фильтра, например: 0,27 м3/с / 0,74 м2 = 0,37 м3/с. Фактическое сокращение расхода воздуха для этого примера составляет 47 %.

• Сокращение удельного расхода воздуха в змеевиках высокого давления и фильтрах установок обработки наружного воздуха. Расчетный расход был уменьшен с 2,5 до 2,2 м3/с. Снижение удельного расхода воздуха было получено благодаря достигнутой оптимизации себестоимости по отношению к показателю экономии энергии. Мы не могли оправдать снижение удельного расхода ниже 2,2 м3/с, поскольку капитальные затраты растут быстрее, чем снижение потребления энергии и эксплуатационные затраты.

• Уменьшение расхода приточного воздуха (0,0005 м3/[с•м2]) в обычной зоне низкой опасности (площадь зоны 18 600 м2). Такое значение было согласовано с местными законодательными органами при условии, что при необходимости возможно мгновенное увеличение расхода вытяжного воздуха до 0,005 м3/(с•м2). Такой результат был достигнут следующими действиями:

- установкой равномерно распределенных заслонок систем кондиционирования воздуха в минимальное положение;

- резким снижением скорости нескольких вытяжных вентиляторов с регулируемой скоростью вращения;

- отключением других вентиляторов для обеспечения пониженного расхода приточного воздуха. При необходимости для ручного переключения системы в режим максимальной вытяжки применяется система управления оборудованием.

• Улучшение смешивания приточного воздуха, поступающего с расходом 227 м3/с, с рециркуляционным воздухом из чистой комнаты, подаваемым для смешения с расходом 2 243 м3/с, для уменьшения затрат энергии на подогрев воздуха. Улучшение смешивания осуществляется при подаче кондиционированного воздуха непосредственно над 10-ю вертикальными шахтами рециркуляционного воздуха. Это позволяет сэкономить энергию, необходимую для подогрева приточного воздуха на 2,8 °С, по сравнению с более ранним разработками, в которых приточный воздух равномерно распределялся по впускным отверстиям всех установок обработки рециркуляционного воздуха. При выводе оборудования на полную мощность температуру кондиционированного воздуха можно будет еще больше понизить.

• Применение режима с переменным расходом для насосов подачи воды в конденсатор и вторичной воды для охлаждения и отопления. Работа вентиляторов градирен в режиме переменной скорости.

• Комбинация в одной системе одного ротационного винтового компрессора и нескольких центробежных компрессоров для нейтрализации ограничений режима работы центробежных компрессоров с пониженной нагрузкой. В этом примере винтовой компрессор обеспечивает расход 1,652 м3/с, а каждый из центробежных компрессоров — 2,124 м3/с. Ротационные винтовые компрессоры работают в режиме «нагрузка/разгрузка», но имеют повышенное потребление энергии при пониженной нагрузке (около 20 % полной нагрузки). Центробежные воздушные компрессоры, с другой стороны, работают при пониженной нагрузке в режиме, близком к линейному, но имеют довольно ограниченную производительность в таком режиме (около 15 % от максимальной) перед вынужденным «сбросом» воздуха для предотвращения перегрузки компрессора. Используя преимущества компрессоров обоих типов, мы начинаем работу с винтовым компрессором, а центробежный компрессор подключаем только тогда, когда можем использовать большую часть его производительности, за исключением случаев, когда на первом месте стоит задача обеспечения оптимальных рабочих характеристик этого компрессора. Как только нагрузка превышает возможности центробежного компрессора, мы вновь подключаем винтовой компрессор. В этом примере винтовой компрессор обеспечивает производительность, эквивалентную 7 м3/ч на л. с., в то время как производительность центробежного компрессора характеризуется величиной 7 м3/ч на л. с. Мы не используем центробежный компрессор в режиме «нагрузка/разгрузка».

Мероприятия, позволяющие достичь улучшения одних

показателей за счет ухудшения других показателей

показателей за счет ухудшения других показателей

Ниже представлены возможные мероприятия, позволяющие уменьшить общую величину затрат за весь срок службы оборудования, но предусматривающие большее потребление энергии:

• Увеличение расхода до 3,7 м3/с в дополнительных трубопроводных системах охлаждения, использующих трубы диаметром, большим 50,8 см (этот метод рассматривается ниже).

• Использование одной системы с водой, охлажденной до 2,2 °С, в противоположность применению двух систем с температурой воды 6,7 °С (этот метод рассматривается ниже).

• Увеличение расхода воздуха в больших вытяжных каналах с 12,2 до 15,2 м3/с, а во второстепенных каналах — с 9,1 до 10,7 м3/с (этот метод рассматривается ниже).

• Уменьшение диаметра каналов подачи воздуха к отдельным НЕРА-фильтрам (НЕРА Filter, High Efficieny Particulate Air Filter — высокоэффективный аэрозольный фильтр) с 36 до 25 см. Этот метод обеспечивает значительное снижение капитальных затрат при незначительном увеличении потребления энергии при использовании каналов меньшего размера. Каналы большого диаметра сохранились только от системы предыдущей конструкции, требовавшей применение в два-три раза более длинных гибких каналов, имеющих несколько изгибов.

Мы являемся специалистами в области энергосбережения, поэтому мы неохотно вводим изменения, при которых увеличивается потребление энергии. Однако экономические соображения (чистая приведенная стоимость) по поводу этих изменений для нашей ситуации были отвергнуты.

Далее более подробно рассматриваются некоторые из упоминавшихся идей.

• Увеличение расхода до 3,7 м3/с в дополнительных трубопроводных системах охлаждения, использующих трубы диаметром, большим 50,8 см (этот метод рассматривается ниже).

• Использование одной системы с водой, охлажденной до 2,2 °С, в противоположность применению двух систем с температурой воды 6,7 °С (этот метод рассматривается ниже).

• Увеличение расхода воздуха в больших вытяжных каналах с 12,2 до 15,2 м3/с, а во второстепенных каналах — с 9,1 до 10,7 м3/с (этот метод рассматривается ниже).

• Уменьшение диаметра каналов подачи воздуха к отдельным НЕРА-фильтрам (НЕРА Filter, High Efficieny Particulate Air Filter — высокоэффективный аэрозольный фильтр) с 36 до 25 см. Этот метод обеспечивает значительное снижение капитальных затрат при незначительном увеличении потребления энергии при использовании каналов меньшего размера. Каналы большого диаметра сохранились только от системы предыдущей конструкции, требовавшей применение в два-три раза более длинных гибких каналов, имеющих несколько изгибов.

Мы являемся специалистами в области энергосбережения, поэтому мы неохотно вводим изменения, при которых увеличивается потребление энергии. Однако экономические соображения (чистая приведенная стоимость) по поводу этих изменений для нашей ситуации были отвергнуты.

Далее более подробно рассматриваются некоторые из упоминавшихся идей.

Утилизация теплоты

Рассматриваемый проект чистой комнаты на предприятии по производству полупроводников, расположенном на северо-западе США, характеризуется пиковой нагрузкой на охлаждение 59 800 кВт и пиковой нагрузкой на нагрев 28 100 кВт, включая и нагрузку смежного офисного здания (общая площадь 37 161 м2, 165,6 Вт/м2).

Для сравнения: в чистой комнате для производства полупроводников за счет оборудования производственной зоны и освещения требуется в шесть раз большая холодопроизводительность (за счет оборудования производственной зоны и освещения), чем в офисных помещениях (отключенных от систем кондиционирования воздуха).

В традиционном проекте для охлаждения предусматривалась бы установка только чиллеров (мощностью 0,17 кВт/кВт, для подачи охлажденной воды с температурой 3,9 °С и для подачи в конденсатор воды с температурой 26,7 °С), предназначенных для осушения наружного воздуха (0,012 м3/(с•м2) в чистой комнате и для удовлетворения внутренних потребностей в холоде (обусловленных работой производственного оборудования и перемещением воздуха). Кроме этого, для нагрева воды и наружного воздуха предусматривалось бы использование котла, работающего на природном газе. Влажность воздуха контролировалась бы в чистой комнате.

Из-за законодательных ограничений на выбросы NOx и растущей стоимости энергии, а также из-за проблем с отводом тепла (например, вследствие круглогодичного испарения в градирне) проектная группа остановилась на решении, использующем 4 чиллера мощностью 4 220 кВт и систему утилизации теплоты (производительность этой системы 0,23 кВт/кВт).

Для сравнения: в чистой комнате для производства полупроводников за счет оборудования производственной зоны и освещения требуется в шесть раз большая холодопроизводительность (за счет оборудования производственной зоны и освещения), чем в офисных помещениях (отключенных от систем кондиционирования воздуха).

В традиционном проекте для охлаждения предусматривалась бы установка только чиллеров (мощностью 0,17 кВт/кВт, для подачи охлажденной воды с температурой 3,9 °С и для подачи в конденсатор воды с температурой 26,7 °С), предназначенных для осушения наружного воздуха (0,012 м3/(с•м2) в чистой комнате и для удовлетворения внутренних потребностей в холоде (обусловленных работой производственного оборудования и перемещением воздуха). Кроме этого, для нагрева воды и наружного воздуха предусматривалось бы использование котла, работающего на природном газе. Влажность воздуха контролировалась бы в чистой комнате.

Из-за законодательных ограничений на выбросы NOx и растущей стоимости энергии, а также из-за проблем с отводом тепла (например, вследствие круглогодичного испарения в градирне) проектная группа остановилась на решении, использующем 4 чиллера мощностью 4 220 кВт и систему утилизации теплоты (производительность этой системы 0,23 кВт/кВт).

В чиллерах может вырабатываться горячая вода с температурой 42,8 °С, что позволяет снизить мощность нагревательного котла на 14 200 кВт. Установленные котлы обеспечивают снабжение горячей водой с температурой 82,2 °С для высокотемпературных нагрузок (нагрев деионизированной воды), для отопления в самые холодные зимние периоды и для защиты оборудования от замерзания в случае отключения электропитания. Рассматривалась также возможность комбинированного производства тепловой и электрической энергии, но из-за того что такое решение чрезвычайно дорого и создает собственные проблемы с выбросами NOx при текущих тарифах на электроэнергию, оно не обеспечивает окупаемости вложений за весь срок службы оборудования.

Кроме того, при разработке проекта рассматривались следующие вопросы:

- стабильность во время перехода от состояния, в котором 100 % тепла подается в отопительный контур, в состояние, в котором 100 % тепла отводится градирнями;

- предотвращение перегрузки компрессоров;

- поддержание чиллеров с утилизацией теплоты преимущественно в нагруженном состоянии;

- соединение с резервной системой нагрева;

- обеспечение эффективности использования энергии.

В дополнение к этому рассматривалась проблема низкой начальной нагрузки (при использовании приблизительно 1,5 чиллера) и долгого периода выхода на полную нагрузку (около трех лет). Обычно все чиллеры не устанавливаются с самого начала, а вводятся по мере возрастания нагрузки.

Другая группа разработчиков в то же самое время решила реализовать концепцию утилизации теплоты в сходном проекте на юго-западе Соединенных Штатов. Единственное отличие их проекта заключалось в использовании в качестве резервного источника тепла насыщенного пара с температурой 185 °С и массовым расходом 68 кг/с.

Кроме того, при разработке проекта рассматривались следующие вопросы:

- стабильность во время перехода от состояния, в котором 100 % тепла подается в отопительный контур, в состояние, в котором 100 % тепла отводится градирнями;

- предотвращение перегрузки компрессоров;

- поддержание чиллеров с утилизацией теплоты преимущественно в нагруженном состоянии;

- соединение с резервной системой нагрева;

- обеспечение эффективности использования энергии.

В дополнение к этому рассматривалась проблема низкой начальной нагрузки (при использовании приблизительно 1,5 чиллера) и долгого периода выхода на полную нагрузку (около трех лет). Обычно все чиллеры не устанавливаются с самого начала, а вводятся по мере возрастания нагрузки.

Другая группа разработчиков в то же самое время решила реализовать концепцию утилизации теплоты в сходном проекте на юго-западе Соединенных Штатов. Единственное отличие их проекта заключалось в использовании в качестве резервного источника тепла насыщенного пара с температурой 185 °С и массовым расходом 68 кг/с.

1. При значении DТ на испарителе ниже расчетной для полной загрузки чиллеров используются циркуляционные насосы охлажденной воды с переменной скоростью.

2. Наличие регулирующих клапанов (на 10 и 30 см) двухступенчатого конденсатора для улучшения контроля при небольшом расходе в конденсаторе градирни.

3. Использование насосов с переменной скоростью для подачи воды в конденсатор.

4. Температурный контроль в линии обратной горячей воды, используемый для снижения «подъема» температуры на компрессоре чиллера. (Сразу же после первоначального пуска температурная стабильность стала проблемой, связанной с контролем температуры на обратной линии. Мы перешли к контролю температуры на линии подачи с возвратом температуры обратной воды в исходное значение и добавили в чиллерах систему утилизации тепла воды с переменным расходом).

5. Тепло, утилизированное в воздушных компрессорах, используется в основном для нагрева водопроводной воды, подаваемой на установку деионизированной воды.

2. Наличие регулирующих клапанов (на 10 и 30 см) двухступенчатого конденсатора для улучшения контроля при небольшом расходе в конденсаторе градирни.

3. Использование насосов с переменной скоростью для подачи воды в конденсатор.

4. Температурный контроль в линии обратной горячей воды, используемый для снижения «подъема» температуры на компрессоре чиллера. (Сразу же после первоначального пуска температурная стабильность стала проблемой, связанной с контролем температуры на обратной линии. Мы перешли к контролю температуры на линии подачи с возвратом температуры обратной воды в исходное значение и добавили в чиллерах систему утилизации тепла воды с переменным расходом).

5. Тепло, утилизированное в воздушных компрессорах, используется в основном для нагрева водопроводной воды, подаваемой на установку деионизированной воды.

Дополнительные капитальные затраты для системы составили 1,7 млн $. Чистая приведенная стоимость за десять лет, с учетом выхода оборудования на режим полной нагрузки в течение нескольких лет и повышенного потребления энергии, составила 3,6 млн $.

При анализе чистой приведенной стоимости следует учитывать распределение во времени капитальных затрат, если только они не были сделаны уже в самом начале, а также влияние стоимости коммунальных услуг в течение периода выхода на режим полной нагрузки. Каждый проект характеризуется своим временем выхода на режим полной нагрузки, определяющимся очередностью ввода в строй производственных мощностей. Все рассматриваемые в этой статье проекты имеют различные профили выхода на указанный режим.

Хотя проект был изначально инициирован в ответ на ограничения на выбросы NOx для данного производства, он доказал свою экономическую жизнеспособность.

При анализе чистой приведенной стоимости следует учитывать распределение во времени капитальных затрат, если только они не были сделаны уже в самом начале, а также влияние стоимости коммунальных услуг в течение периода выхода на режим полной нагрузки. Каждый проект характеризуется своим временем выхода на режим полной нагрузки, определяющимся очередностью ввода в строй производственных мощностей. Все рассматриваемые в этой статье проекты имеют различные профили выхода на указанный режим.

Хотя проект был изначально инициирован в ответ на ограничения на выбросы NOx для данного производства, он доказал свою экономическую жизнеспособность.

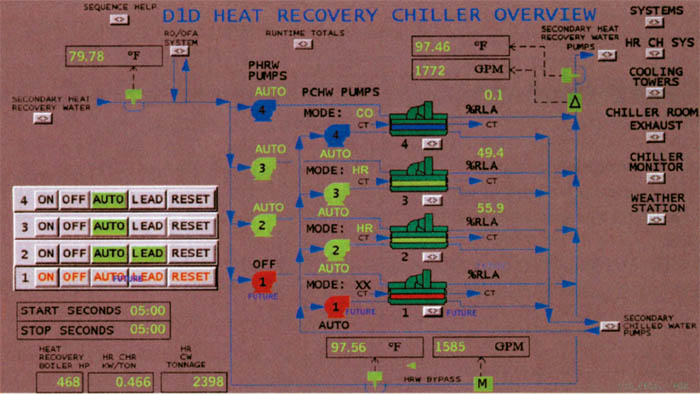

Так, оценка уменьшения потребления за год природного газа после выхода на режим полной нагрузки составляет 83 % (3,27x1011 кДж), при увеличении потребления электроэнергии на 12,6 % (8 300 000 кВт•ч) при работе чиллеров в режиме утилизации теплоты, а также благодаря влиянию других факторов, связанных с работой вентиляторов и насосов (на рис. 4 и 5 демонстрируется производительность системы). В качестве дополнительного преимущества может рассматриваться уменьшение количества воды, подаваемой в градирни, на 170 500 м3 в год. Исходный движущий фактор — сокращение количества NOx — оценивается величиной 4 600 кг в год.

Подобный, но менее крупный проект был реализован в течение последних шести месяцев. В нем предусматривается финансовая экономия порядка 207 тыс. долларов. Вначале, в 1995 году этот проект был рассчитан на частичную утилизацию теплоты (все нагревательные змеевики рассчитаны на температуру 41 °С), но в первоначальный проект не были включены чиллеры с утилизацией теплоты из-за их длительной окупаемости (простая окупаемость более двух лет). С 1995 года 40 % потребности в нагреве система обеспечивает за счет воды в конденсаторе, нагреваемой до температуры 32,3 °С (благодаря применению котлов эта температура повышается до 37,8 °С). Но с выходом предприятия на полную мощность было решено, что теперь 100 % его потребности в нагреве (за исключением нагрева воды в процессе деионизации) может удовлетворяться за счет использования одного из существующих чиллеров для утилизации теплоты при помощи установки трубопровода из конденсатора непосредственно в контур утилизации теплоты.

Преимуществом анализа затрат на протяжении всего срока службы оборудования (чистой приведенной стоимости), по сравнению с критерием простой окупаемости, заключается в том, что он позволяет объективно оценить проект по капитальным затратам на ранних стадиях разработки проекта и показывает небольшой возврат финансовых затрат в первые годы работы в цикле строительства и в течение периода выхода предприятия в режим полной нагрузки. В конце концов, обеспечивается возврат средств в течение нескольких лет после пуска в эксплуатацию. Модель простой окупаемости использовалась исключительно для оценки применяемого в проектах оборудования до 1997 года, но постепенно от этого критерия отказались по указанным выше причинам.

Подобный, но менее крупный проект был реализован в течение последних шести месяцев. В нем предусматривается финансовая экономия порядка 207 тыс. долларов. Вначале, в 1995 году этот проект был рассчитан на частичную утилизацию теплоты (все нагревательные змеевики рассчитаны на температуру 41 °С), но в первоначальный проект не были включены чиллеры с утилизацией теплоты из-за их длительной окупаемости (простая окупаемость более двух лет). С 1995 года 40 % потребности в нагреве система обеспечивает за счет воды в конденсаторе, нагреваемой до температуры 32,3 °С (благодаря применению котлов эта температура повышается до 37,8 °С). Но с выходом предприятия на полную мощность было решено, что теперь 100 % его потребности в нагреве (за исключением нагрева воды в процессе деионизации) может удовлетворяться за счет использования одного из существующих чиллеров для утилизации теплоты при помощи установки трубопровода из конденсатора непосредственно в контур утилизации теплоты.

Преимуществом анализа затрат на протяжении всего срока службы оборудования (чистой приведенной стоимости), по сравнению с критерием простой окупаемости, заключается в том, что он позволяет объективно оценить проект по капитальным затратам на ранних стадиях разработки проекта и показывает небольшой возврат финансовых затрат в первые годы работы в цикле строительства и в течение периода выхода предприятия в режим полной нагрузки. В конце концов, обеспечивается возврат средств в течение нескольких лет после пуска в эксплуатацию. Модель простой окупаемости использовалась исключительно для оценки применяемого в проектах оборудования до 1997 года, но постепенно от этого критерия отказались по указанным выше причинам.

Увлажнитель, распыляемый под высоким давлением

В наших проектах распыляемые в воздухе увлажнители используются с 1988 года.

За это время в данную процедуру внесены значительные усовершенствования, повышающие стабильность увлажнителей (например, поддержание постоянной разности давления между воздухом и магистралью снабжения воды). Но все же распыление в воздухе, несомненно, является дорогим методом из-за высокой себестоимости оборудования обеспечения сжатым воздухом (для чистого помещения площадью около 18 600 м2, в проекте на северо-западе США, в стандартных условиях требуется подача сжатого воздуха с усредненным за год расходом 0,37 м3/с, а пиковые значения расхода могут равняться 1,13 м3/с).

Были исследованы характеристики процесса распыления при высоком давлении (порядка 70 кг/см2). Оказалось, что применение такого давления не имеет смысла, поскольку при слишком высоком давлении эффективность распыления снижается. Но при снижении давления распыления увеличивается размер капель распыляемого вещества.

Для решения этой проблемы нашими специалистами был предложен метод с использованием высокого давления распыления, согласно которому давление распыления поддерживается практически постоянным, в то время как зоны различного размера (1 %, 2 %, 4 %, 8 %, 16 % и т. д.) подключаются при помощи программируемого логического контроллера таким образом, чтобы в блоке обработки наружного воздуха поддерживалась постоянная точка росы.

Например, если необходимо обеспечить на выходе значение 21 %, открываются только заслонки для зон 16 %, 4 % и 1 %. При такой схеме несложно обеспечить погрешность управления в пределах ±2 %.

Производительность зон регулируется количеством магистралей и заслонок на одну магистраль. Требования предварительного нагрева такие же, как и для распыляемых в воздухе увлажнителей, но при использовании распыления под высоким давлением снижение потребления энергии за год, по сравнению с методом использования сжатого воздуха, для описываемого оборудования составляет около 700 000 кВт•ч.

При расчете чистой приведенной стоимости учитывались такие параметры, как разность капитальных затрат обеих систем, экономия энергии при переходе от систем сжатого воздуха к насосам высокого давления, период выхода предприятия на режим полной нагрузки. Адиабатическое охлаждение увлажненного воздуха не рассматривалось в анализе в качестве преимущества, поскольку то же самое преимущество обеспечивается при помощи метода распыления воздухом.

За это время в данную процедуру внесены значительные усовершенствования, повышающие стабильность увлажнителей (например, поддержание постоянной разности давления между воздухом и магистралью снабжения воды). Но все же распыление в воздухе, несомненно, является дорогим методом из-за высокой себестоимости оборудования обеспечения сжатым воздухом (для чистого помещения площадью около 18 600 м2, в проекте на северо-западе США, в стандартных условиях требуется подача сжатого воздуха с усредненным за год расходом 0,37 м3/с, а пиковые значения расхода могут равняться 1,13 м3/с).

Были исследованы характеристики процесса распыления при высоком давлении (порядка 70 кг/см2). Оказалось, что применение такого давления не имеет смысла, поскольку при слишком высоком давлении эффективность распыления снижается. Но при снижении давления распыления увеличивается размер капель распыляемого вещества.

Для решения этой проблемы нашими специалистами был предложен метод с использованием высокого давления распыления, согласно которому давление распыления поддерживается практически постоянным, в то время как зоны различного размера (1 %, 2 %, 4 %, 8 %, 16 % и т. д.) подключаются при помощи программируемого логического контроллера таким образом, чтобы в блоке обработки наружного воздуха поддерживалась постоянная точка росы.

Например, если необходимо обеспечить на выходе значение 21 %, открываются только заслонки для зон 16 %, 4 % и 1 %. При такой схеме несложно обеспечить погрешность управления в пределах ±2 %.

Производительность зон регулируется количеством магистралей и заслонок на одну магистраль. Требования предварительного нагрева такие же, как и для распыляемых в воздухе увлажнителей, но при использовании распыления под высоким давлением снижение потребления энергии за год, по сравнению с методом использования сжатого воздуха, для описываемого оборудования составляет около 700 000 кВт•ч.

При расчете чистой приведенной стоимости учитывались такие параметры, как разность капитальных затрат обеих систем, экономия энергии при переходе от систем сжатого воздуха к насосам высокого давления, период выхода предприятия на режим полной нагрузки. Адиабатическое охлаждение увлажненного воздуха не рассматривалось в анализе в качестве преимущества, поскольку то же самое преимущество обеспечивается при помощи метода распыления воздухом.

Поиск более эффективных решений

До 1993 года во всех наших установках кондиционирования воздуха для охлаждения и осушения использовались контуры гликоля (с температурой 2,2 °С) и охлажденной воды (с температурой 6,7 °С). В 1994 году было решено отказаться от двойных систем на основании анализа модели простой окупаемости, в которой проводится сравнение экономии первоначальной стоимости, обусловленной отказом от системы с гликолем, с увеличением годового потребления энергии, связанным с работой при пониженной температуре.

Недавно при выполнении исследования экономической эффективности (при использовании в качестве базиса оборудования первого рассматривавшегося в статье проекта) консультант предложил более радикальный подход, чем применявшиеся до того. При этом подходе экономические показатели выглядели многообещающими.

Начав с текущего проекта «утилизации тепла во всем здании», мы оценили возможность приложения нагрузок, которые могли бы быть удовлетворены при более высокой температуре охлажденной воды, на систему с охлажденной водой, использующую утилизацию теплоты, и переноса на систему «только на охлаждение» с более низкой температурой только нагрузки осушения. Подход, конечно, не революционный, но направленный на упрощение системы, в результате чего могут быть существенно снижены капитальные расходы и благодаря этому уменьшены затраты в течение всего срока службы оборудования.

Окончательная конфигурация системы характеризовалась следующими особенностями:

• Контур охлажденной воды с температурой 3,9 °С, чиллеры работают только в режиме охлаждения.

• Автоматическое восстановление исходной температуры (3,9 °С) на входе контура охлажденной воды при уменьшении нагрузки на систему, с использованием для этого метеостанций, измеряющих точку росы.

• Контур охлажденной воды с температурой 10 °С, чиллеры работают только в режиме охлаждения, утилизация теплоты.

• Исключение третьего контура, использовавшегося для дополнительного охлаждения при помощи установок обработки рециркуляционного воздуха в чистой комнате. (Мы полагали, что эта схема будет работать, если змеевики не будут иметь слишком большие размеры, как это часто было на практике, и если она будет опираться на наши последние исследования тепловых нагрузок.)

• Исключение вторичных насосов («только первичные»).

Хотя мы еще не можем указать на точные результаты опыта работы с этой системной конфигурацией, в исследовании предполагается снижение годового потребления энергии на 9,1 млн кВт•ч, при увеличении первоначальных затрат на 675 тыс. $ (для второго контура охлажденной воды затраты увеличиваются меньше, чем получаемая экономия от устранения насосов), что в финансовом плане можно считать приемлемым.

Принципиальным недостатком этой конфигурации является операционная сложность.

Недавно при выполнении исследования экономической эффективности (при использовании в качестве базиса оборудования первого рассматривавшегося в статье проекта) консультант предложил более радикальный подход, чем применявшиеся до того. При этом подходе экономические показатели выглядели многообещающими.

Начав с текущего проекта «утилизации тепла во всем здании», мы оценили возможность приложения нагрузок, которые могли бы быть удовлетворены при более высокой температуре охлажденной воды, на систему с охлажденной водой, использующую утилизацию теплоты, и переноса на систему «только на охлаждение» с более низкой температурой только нагрузки осушения. Подход, конечно, не революционный, но направленный на упрощение системы, в результате чего могут быть существенно снижены капитальные расходы и благодаря этому уменьшены затраты в течение всего срока службы оборудования.

Окончательная конфигурация системы характеризовалась следующими особенностями:

• Контур охлажденной воды с температурой 3,9 °С, чиллеры работают только в режиме охлаждения.

• Автоматическое восстановление исходной температуры (3,9 °С) на входе контура охлажденной воды при уменьшении нагрузки на систему, с использованием для этого метеостанций, измеряющих точку росы.

• Контур охлажденной воды с температурой 10 °С, чиллеры работают только в режиме охлаждения, утилизация теплоты.

• Исключение третьего контура, использовавшегося для дополнительного охлаждения при помощи установок обработки рециркуляционного воздуха в чистой комнате. (Мы полагали, что эта схема будет работать, если змеевики не будут иметь слишком большие размеры, как это часто было на практике, и если она будет опираться на наши последние исследования тепловых нагрузок.)

• Исключение вторичных насосов («только первичные»).

Хотя мы еще не можем указать на точные результаты опыта работы с этой системной конфигурацией, в исследовании предполагается снижение годового потребления энергии на 9,1 млн кВт•ч, при увеличении первоначальных затрат на 675 тыс. $ (для второго контура охлажденной воды затраты увеличиваются меньше, чем получаемая экономия от устранения насосов), что в финансовом плане можно считать приемлемым.

Принципиальным недостатком этой конфигурации является операционная сложность.

Мы все еще находимся в стадии изучения различных режимов работы с утилизацией теплоты. Конфигурация с первичными и вторичными насосами в системах с охлажденной и нагретой водой упрощает последовательность операций. Устранение насосов третьего контура, используемых для охлаждения чистой комнаты, хотя и повышает эффективность работы системы, снижает гибкость, необходимую для приведения температуры воды на входе в исходное значение и для повышения точности контроля температуры в помещении.

Более того, отказ от вторичных насосов потребует реализации новой стратегии контроля для задания последовательности работы чиллеров, обеспечения минимальных потоков через испарители и поддержания температуры в чистой комнате с точностью ±0,3 и ±2 % относительной влажности. Пока система не будет работать так, как было рассчитано, энергосбережение не может быть достигнуто.

В качестве более умеренного первого шага могла бы быть реализация схемы «только с первичными насосами» с установкой исходной температуры воды на входе.

Более того, отказ от вторичных насосов потребует реализации новой стратегии контроля для задания последовательности работы чиллеров, обеспечения минимальных потоков через испарители и поддержания температуры в чистой комнате с точностью ±0,3 и ±2 % относительной влажности. Пока система не будет работать так, как было рассчитано, энергосбережение не может быть достигнуто.

В качестве более умеренного первого шага могла бы быть реализация схемы «только с первичными насосами» с установкой исходной температуры воды на входе.

Повышенный расход в больших воздуховодах и трубах

Это может звучать неожиданно, но мы нашли, что из-за небольших потерь на трение в больших воздуховодах (диаметром 91,4 см) и трубах (диаметром 50,8 см и больше) и из-за большой стоимости единицы продукции этих больших воздуховодов и труб, может быть разработана стратегия минимизации общих затрат.

Для труб большого диаметра мы также учитываем тот факт, что расчетный расход достигается только в течение нескольких часов в году. Но здесь следует учесть следующие замечания:

1. При выборе параметров системы задается определенный запас для значений тепловых нагрузок и расхода вытяжного воздуха. Это позволяет создать определенный задел мощности на будущее. Занижение производительности магистральной линии из-за высокой стоимости утилизации теплоты является примером неверной экономии.

2. Верные решения могут быть приняты только при рассмотрении потенциала дальнейших расширений или модификаций, влияния компоновки воздуховодов и трубопроводов на эксплуатационные расходы, местных тарифов на электроэнергию, местной стоимости строительства и инфляции. Должен быть проведен анализ чистой приведенной стоимости, включающий также анализ запасов, используемый для определения истинных затрат энергии за год.

В результате нашего исследования мы сформулировали следующее правило, реализацию которого начали в 1997 году:

• Для системы распределения вторичной охлажденной воды с переменным расходом, с диаметром воздуховодов и труб 50,8 см и более максимально допустимый расчетный расход может быть повышен с 2,7 до 3,7 м3/с, при сохранении приемлемых значений предельного количества рабочих часов за год.

В первом реализованном нами проекте экономия капитальных затрат составила 190 тыс. $ (включая затраты на более мощные насосы и электрооборудование для поддержки проекта) при возрастании пикового расхода в магистрали длиной 6,7 м на 1,19 м3/с, что эквивалентно увеличению среднего годового потребления энергии на 40 кВт.

Для вытяжных каналов были приняты следующие критерии:

• Расход в магистрали не должен превышать 15,2 м3/с, или падение давления в магистрали не должно быть больше 0,21 мм водяного столба на метр.

• Расход в боковых ответвлениях не должен превосходить 10 м3/с, или падение давления в боковых ответвлениях не должно быть больше 0,25 мм водяного столба на метр.

Такие параметры магистралей диаметром 107 см и больше, а также боковых ответвлений диаметром 46 см и больше демонстрируют превышение над существующими у нас сейчас критериями расхода 12,2 и 9,1 м3/с соответственно, которые были установлены в свое время произвольным образом. При этом при разработке проекта необходимо было решить проблемы, связанные с возрастанием шума и вибрации, передающейся на строительную конструкцию.

И заключительный комментарий по типоразмерам.

В то время как автор рекомендует критерий максимального расхода для воздуховодов и труб больше определенного размера, при меньших размерах был установлен и использовался критерий максимального экономически оправданного падения давления (падения давления на единицу длины).

Эти критерии автоматически снижают допустимый расход при уменьшении размера.

Для труб большого диаметра мы также учитываем тот факт, что расчетный расход достигается только в течение нескольких часов в году. Но здесь следует учесть следующие замечания:

1. При выборе параметров системы задается определенный запас для значений тепловых нагрузок и расхода вытяжного воздуха. Это позволяет создать определенный задел мощности на будущее. Занижение производительности магистральной линии из-за высокой стоимости утилизации теплоты является примером неверной экономии.

2. Верные решения могут быть приняты только при рассмотрении потенциала дальнейших расширений или модификаций, влияния компоновки воздуховодов и трубопроводов на эксплуатационные расходы, местных тарифов на электроэнергию, местной стоимости строительства и инфляции. Должен быть проведен анализ чистой приведенной стоимости, включающий также анализ запасов, используемый для определения истинных затрат энергии за год.

В результате нашего исследования мы сформулировали следующее правило, реализацию которого начали в 1997 году:

• Для системы распределения вторичной охлажденной воды с переменным расходом, с диаметром воздуховодов и труб 50,8 см и более максимально допустимый расчетный расход может быть повышен с 2,7 до 3,7 м3/с, при сохранении приемлемых значений предельного количества рабочих часов за год.

В первом реализованном нами проекте экономия капитальных затрат составила 190 тыс. $ (включая затраты на более мощные насосы и электрооборудование для поддержки проекта) при возрастании пикового расхода в магистрали длиной 6,7 м на 1,19 м3/с, что эквивалентно увеличению среднего годового потребления энергии на 40 кВт.

Для вытяжных каналов были приняты следующие критерии:

• Расход в магистрали не должен превышать 15,2 м3/с, или падение давления в магистрали не должно быть больше 0,21 мм водяного столба на метр.

• Расход в боковых ответвлениях не должен превосходить 10 м3/с, или падение давления в боковых ответвлениях не должно быть больше 0,25 мм водяного столба на метр.

Такие параметры магистралей диаметром 107 см и больше, а также боковых ответвлений диаметром 46 см и больше демонстрируют превышение над существующими у нас сейчас критериями расхода 12,2 и 9,1 м3/с соответственно, которые были установлены в свое время произвольным образом. При этом при разработке проекта необходимо было решить проблемы, связанные с возрастанием шума и вибрации, передающейся на строительную конструкцию.

И заключительный комментарий по типоразмерам.

В то время как автор рекомендует критерий максимального расхода для воздуховодов и труб больше определенного размера, при меньших размерах был установлен и использовался критерий максимального экономически оправданного падения давления (падения давления на единицу длины).

Эти критерии автоматически снижают допустимый расход при уменьшении размера.

Заключение

Только при использовании модели, учитывающей затраты в течение всего срока службы оборудования и чистую приведенную стоимость, можно эффективно оценить и реализовать стратегии экономии затрат.

В статье представлены методы утилизации теплоты и увлажнения распылением воздуха под высоким давлением, которые были применены для чистых комнат промышленных предприятий.

Оба метода сокращают потребление энергии и обеспечивают экономию чистой приведенной стоимости. Кроме этого, предлагаются новые способы выявления возможностей существенного снижения первоначальных затрат при небольшом увеличении потребляемой энергии.

В статье представлены методы утилизации теплоты и увлажнения распылением воздуха под высоким давлением, которые были применены для чистых комнат промышленных предприятий.

Оба метода сокращают потребление энергии и обеспечивают экономию чистой приведенной стоимости. Кроме этого, предлагаются новые способы выявления возможностей существенного снижения первоначальных затрат при небольшом увеличении потребляемой энергии.

© ООО "Компания Сиверс"

2000-2019 год

2000-2019 год